- Accueil

-

Villages

- Assier

- Autoire

- Beaulieu-sur-Dordogne

- Bretenoux

- Carennac

- Cahors

- Capdenac le haut

- Cardaillac

- Castelnau-Bretenoux

- Collonges-la-Rouge

- Conques

- Creysse

- Curemonte

- Figeac

- Floirac

- Gigouzac

- Gourdon

- Gramat

- Gluges

- Loubressac

- Martel

- Meyronne

- Montvalent

- Padirac

- Rocamadour

- Saint-Cirq-Lapopie

- Sarlat

- Souceyrac

- Souillac

- Turenne

- Viaducs de Souillac

- Guerre de Cent Ans

- Dolmens du Quercy

Quercy et la guerre

de Cent Ans

|

Froissart (18) décrit la situation du pays : "Les choses étaient tellement entrelacées et les seigneurs et les chevaliers étaient si divisés, que les forts foulaient aux pieds les faibles, et ni la loi ni la raison ne furent accordés à aucun homme. Des villes et des châteaux. ont été mélangés intimement, certains étaient anglais, d'autres français. Ils se sont attaqués, rançonnés et pillés l'un l'autre sans cesse".

|

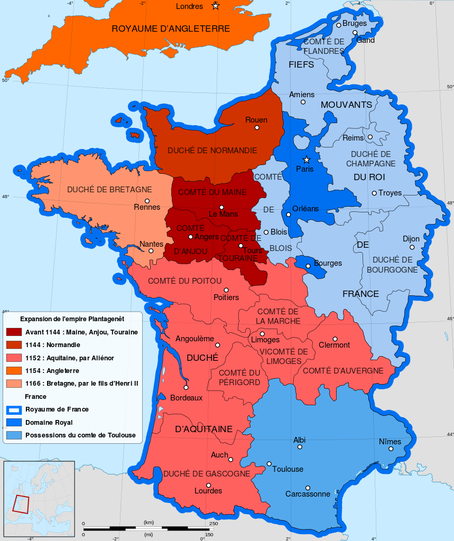

La guerre (1337 - 1453), qui se déroula pour la plupart sur les terres françaises, fut un affrontement entre deux dynasties, les Plantagenêt et les Valois.

Cette contestation a fourni un beau prétexte pour une longue période de guerre entre les deux dynasties, sans tenir compte de la probabilité de succès stratégique et sans égard pour les populations. Aucune des deux partis n'était assez forte pour vaincre complètement l'autre. Le déploiement de grandes armées n'était possible que pour quelques mois d'été chaque année et la Manche était une entrave importante. Les conséquences politiques de la défaite en bataille et l'incertitude du succès a conduit chaque côté à éviter des affrontements directs lorsque c'était possible.

Cette contestation a fourni un beau prétexte pour une longue période de guerre entre les deux dynasties, sans tenir compte de la probabilité de succès stratégique et sans égard pour les populations. Aucune des deux partis n'était assez forte pour vaincre complètement l'autre. Le déploiement de grandes armées n'était possible que pour quelques mois d'été chaque année et la Manche était une entrave importante. Les conséquences politiques de la défaite en bataille et l'incertitude du succès a conduit chaque côté à éviter des affrontements directs lorsque c'était possible.

Aliénor, duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitiers

|

Le duché d'Aquitaine fut porté à la couronne d'Angleterre par le mariage le 18 mai 1152 d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II Plantagenêt, alors duc d'Anjou et bientôt roi d'Angleterre. Le mariage d'Alienor avec Louis VII, roi des Francs, n'avait été annulé que quelques semaines auparavant, le 11 mars 1152. Les rois anglais, en tant que ducs de Normandie, devaient rendre homage au roi de France. Mais en 1337 Edouard III déclara qu'il était lui-même le roi légitime plutôt que Philippe VI. Edouard a refusé de rendre hommage à Philippe qui, par conséquence, confisqua l'Aquitaine.

Voici, ainsi débute la tourmente... Le Quercy fut épargné par les campagnes royales des deux dynasties car aucune grande campagne ou bataille n'a eu lieu dans la région. Toutefois, la chevauchée de Jean de Gand, fils du roi Edouard III d'Angleterre, qui a traversé Brive en 1373, a ravagé le Quercy et a conduit à son apauvrissement. Le Haut Quercy se trouvaient pris dans le tourbillon des forces opposées, et les Valois ne pouvaient pas protéger la région des routiers mercenaires.

|

Les premières incursions Gasconnes

|

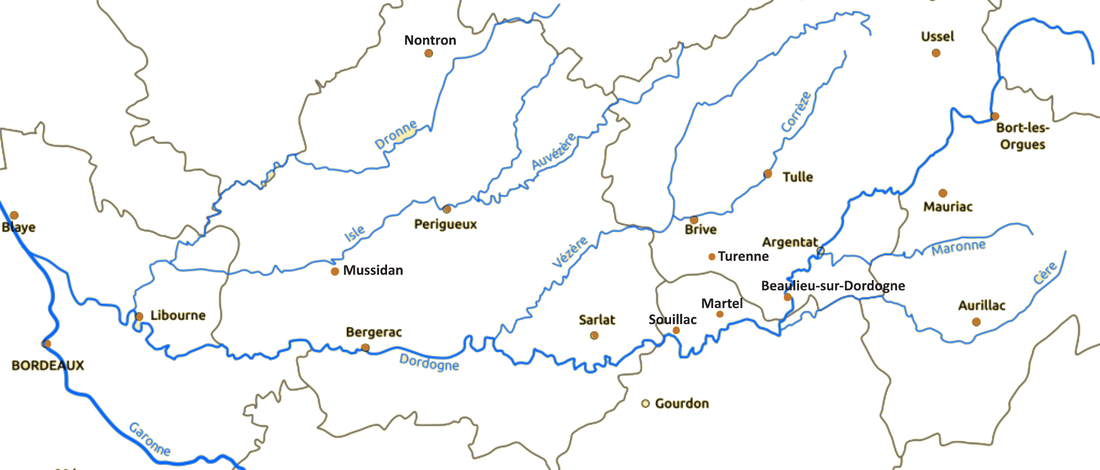

En 1346, Gaillard de Durfort, commandant des seigneurs de l'Agenais, remonta la vallée du Lot avec une force de 400 cavaliers. Près de Cahors il se dirige vers le nord, pour réapparaître dans les derniers jours de septembre en Corrèze où il prend la ville de Tulle. Des armées destinées à soutenir la couronne française au siège de Calais sont détournées vers Tulle en novembre et, en concluant un accord sur les conditions de reddition, les intrus gascons se sont rendus.

En 1347 des troupes Gasconnes occupent Belcastel sur la Dordogne, leur première véritable incursion dans le Quercy, et les forces Gasconnes prennent Montcuq un an plus tard. Le 11 septembre 1351, une trêve d'un an est signée à Guines près de Calais entre la France (Jean II Le Bon) et l'Angleterre (Edouard III). Après avoir été payées, les troupes des deux camps se dispersent. Alors que la trêve fut bien observée dans le nord, il n'en va pas de même dans le sud. Sur la frontière de la Gascogne les Français continuaient à étendre leur territoire comme si rien ne s'était passé à Guines. Les Anglais, de leur côté, reviennent rapidement à la guerre irrégulière malgré la paix et commence à organiser des bandes de mercenaires gascons pour un assaut soutenu sur la province du Quercy. Le moment décisif survient en décembre 1351, quand un important contingent de Gascons, dirigé par le captal de Buch, a capturé Saint-Antonin. Ils ont pillé la ville et y ont établi une garnison pour effectuer des raids en Quercy. |

Au printemps 1352 les compagnies sont arrivées par vagues depuis les vallées du Lot et de la Dordogne, s'étalant sur les causses de Martel et de Gramat. Arrivés à proximité de Martel au printemps 1352, occupant la ville de Souillac en octobre 1352.

|

"Dans la plupart des endroits les faits ne sont connus que dans les grandes lignes, reconstituées à partir des fiches de paye de garnisons et des dépositions données à l'enquête de la commission papale plusieurs années plus tard. Mais l'histoire peut être suivie dans les comptes et les comptes-rendus du greffier de la ville de Martel, tachés par de l'eau et en partie mangés par des rats. Ces documents évoquent ce que cela signifiait de vivre dans une petite ville du Quercy, assiégée constamment par des ennemis, éloignés et invisibles; du courrier craintif en provenance des villes avoisinantes; bandes d'hommes armés vus en passant par les murs et les portes barrées de la ville et à travers les chemins forestiers du causse; avertissements envoyés dans la panique aux lieux sur leur route ;

|

délégués envoyés pour demander de l'aide au vicomte de Turenne, au sénéchal du Quercy, au pape ou de toute autre personne qui voulait l'entendre; réunions improvisées en toute hâte par des villes et des seigneurs de la région; armes réparties entre les habitants; hommes envoyés pour acheter de l'artillerie à Toulouse; banlieues abandonnées par leurs populations, désormais cantonnées dans des logements dans l'enceinte des murs; argent saisi par des hommes armés pour la rançon des citoyens éminents; commerçants mettant en place leurs bancs sur les murs afin qu'ils puissent monter la garde pendant qu'ils travaillaient; les travaux désespérés sur les murs et les fossés, et toujours la crainte d'une attaque surprise et le soupçon de trahison à l'intérieur." (5)

|

En janvier 1353 les villes du Quercy acceptèrent de verser aux brigands la somme de 5000 écus en échange de leur départ. C'est un des premiers exemples d'un système de rançon appelé rachat ou videment - qui allait devenir l'une des méthodes les plus simples et les plus productives utilisées par les compagnies pour piller le pays.

Au début de 1355 une force dirigée par les comtes de Suffolk, d'Oxford et de Salisbury, en collaboration avec les seigneurs de Pommiers et Mussidan, remonte la vallée de la Dordogne de Bordeaux à Turenne pour envahir le comté. Avec 1000 hommes ils ont surpris leurs adversaires et ils ont créé le chaos. Ils ont occupé Souillac. Puis, après un court siège, ils prennent Beaulieu-sur-Dordogne et ont fortifié l'abbaye. Ces lieux sont devenus les nids de bandits qui ont établi des garnisons dans la région jusqu'à ce qu'ils soient rachetés à l'automne de 1357.

Au début de 1355 une force dirigée par les comtes de Suffolk, d'Oxford et de Salisbury, en collaboration avec les seigneurs de Pommiers et Mussidan, remonte la vallée de la Dordogne de Bordeaux à Turenne pour envahir le comté. Avec 1000 hommes ils ont surpris leurs adversaires et ils ont créé le chaos. Ils ont occupé Souillac. Puis, après un court siège, ils prennent Beaulieu-sur-Dordogne et ont fortifié l'abbaye. Ces lieux sont devenus les nids de bandits qui ont établi des garnisons dans la région jusqu'à ce qu'ils soient rachetés à l'automne de 1357.

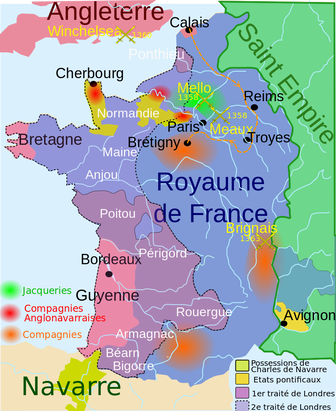

Capturé par les Anglais à la bataille de Poitiers en 1356, le roi Jean Le Bon meurt en captivité à l'hôtel de Savoie à Londres en 1364. Le désastre de Poitiers conduit la France à accepter le traité de Brétigny, en 1360. Cet accord de paix impose de lourdes pertes territoriales aux Valois et marque la fin de la première phase de la guerre de Cent Ans, ainsi que le point culminant de l'hégémonie anglaise sur le continent. Selon les clauses du traité, la vicomté de Turenne est devenu anglaise, mais ce n'est que le 8 mars 1361 que le vicomte Guillaume a rendu hommage au roi d'Angleterre, tout en restant fidèle à la maison des Valois. |

Suite à la trêve entre la France et l'Angleterre, des milliers de soldats professionnels se retrouvèrent licenciés et ils devinrent les routiers qui ne dépendaient de personne. Ils se rassemblaient pour terroriser et piller. Quelques bandes de routiers se réunirent en compagnies, souvent très grandes, comme la Compagnie Blanche qui, en 1361, était composée de 3500 cavaliers et de 2000 soldats d'infanterie. Ils firent la guerre pour leur propre compte et en toute légalité selon la conception de l'époque. Des compagnies importantes opéraient sous la direction des capitaines anglais de Cheshire, Robert Knowles et Hugh Calveley, dont les forces pénétrèrent de la Bretagne jusqu'en Auvergne entre 1357 et 1359. D'autres compagnies obéissent aux ordres de puissants capitaines comme le Gascon Bertucat d'Albret.

La fin du traité de Brétigny

La guerre recommença en 1369 lorsque Charles V révoqua le traité de Brétigny au mois de mai, mais les officiers du duc d'Anjou faisaient déjà la guerre en Quercy et en Rouergue depuis des mois.

Le Quercy était la seule province dont la cession à l'Angleterre en 1362 ait rencontré de la résistance locale importante, ce qui permit aux hommes du duc d'Anjou de prendre une grande partie de la région sans force. Ils ont opéré par la flatterie et les menaces, en occupant chaque ville ou forteresse dès qu'elle a été soumise. La plupart du Quercy avait été perdu par les Anglais. Seule la vallée de la Dordogne et Montauban étaient toujours détenus par le sénéchal anglais Sir Thomas Walkefare.

Le Quercy était la seule province dont la cession à l'Angleterre en 1362 ait rencontré de la résistance locale importante, ce qui permit aux hommes du duc d'Anjou de prendre une grande partie de la région sans force. Ils ont opéré par la flatterie et les menaces, en occupant chaque ville ou forteresse dès qu'elle a été soumise. La plupart du Quercy avait été perdu par les Anglais. Seule la vallée de la Dordogne et Montauban étaient toujours détenus par le sénéchal anglais Sir Thomas Walkefare.

|

Face au succès de la stratégie du duc d'Anjou, Sir John Chandos, connétable anglais d'Aquitaine, s'est résolu à attaquer le Quercy. Mais, avec seulement 500 hommes disponibles, il était obligé de forger une alliance avec Bertucat d'Albret, leader des bandes survivantes des routiers qui avaient fait partie de la Grande Compagnie. En janvier 1369 Bertucat a amené ses compagnies de l'Auvergne jusqu'en Quercy et en mars 1369, il s'est établi à Montauban avec Chandos. Quelques jours plus tard Bertucat a traversé la Dordogne à Bergerac, dans le but d'envahir le Quercy depuis le nord.

|

Constatant que les forces françaises sous les ordres du duc de Berry étaient réunies en Auvergne et qu'elles étaient prêtes à descendre sur le Quercy par la vallée de la Dordogne, et qu'une deuxième armée commandée par Louis d'Anjou s'était réunie à Albi, pour attaquer Montauban, Chandos a décidé de sortir et de marcher en direction de Toulouse, en dévastant la campagne en route.

Quelques jours après le départ de Chandos, l'armée française présente à Albi marcha sur Montauban mais elle fut retardée au siège de Réalville, qui a résisté jusqu'à la mi-avril. A cette époque, Chandos est revenu pour installer une garnison à Montauban, tout en gardant l'essentiel de ses forces afin de harceler les Français, qui se retirèrent vers le nord en direction du Lot.

Quelques jours après le départ de Chandos, l'armée française présente à Albi marcha sur Montauban mais elle fut retardée au siège de Réalville, qui a résisté jusqu'à la mi-avril. A cette époque, Chandos est revenu pour installer une garnison à Montauban, tout en gardant l'essentiel de ses forces afin de harceler les Français, qui se retirèrent vers le nord en direction du Lot.

|

Dans le même temps le chevalier Robert Knolles de Cheshire, avec le soutien tacite de la couronne d'Angleterre, remontait la vallée du Lot mais fut bloqué par une force française composée de cinq bandes de routiers qui occupaient Duravel. Knolles assiégea la ville et fut rejoint par Chandos, mais ils n'ont pas réussi à briser l'emprise française sur la vallée. Au début de mai, ils abandonnèrent le terrain et ils marchèrent vers les causses du Quercy au nord. |

En arrivant à Domme, qui avait précédemment ouvert ses portes à une garnison française, ils échouèrent à l'assaut. Ils commençaient à chercher des cibles plus faciles, mais ils les trouvaient impossibles à tenir parce que les habitants changeaient souvent de camp selon les circonstances.

|

La ville de Rocamadour était un cas typique, avec sa garnison française installée depuis le mois de mars. A l'arrivée de Chandos, il n'y avait qu'une résistance symbolique. Mais le lendemain matin, les portes s'ouvrirent, et la ville a juré fidélité au prince de Galles, de même que deux mois avant elle avait juré fidélité au roi de France. C'est ainsi que Rocamadour restait en paix. |

Le 8 mai 1369 Chandos a monté un raid puissant sur Cahors avec le Gascon Jean de Grailly, captal de Buch, mais l'attaque a échoué et Chandos a retiré au nord et à l'est. Il a attaqué Figeac le 19 mai, mais il n'a pas pu prendre la ville. Ces échecs ont caractérisé ce stade de la guerre en Quercy, qui a vu des mouvements audacieux opérés par les anglais, mais sans pouvoir s'emparer des cibles stratégiques. Les Français, en comparaison, ont opéré avec une force écrasante de façon constante donc ils ont réussi à repousser progressivement les frontières anglaises.

Après la bataille de Pontvallain dans la Sarthe en 1371, où les armées anglaises furent catégoriquement battues par le connétable de France, Bertrand du Guesclin, il devenait évident que les Anglais ne pouvaient plus tenir le Limousin et le Quercy-Rouergue et ils les ont abandonné aux compagnies. Bertucat d'Albret et Bernard de la Salle ont commencé à s'infiltrer dans le Limousin depuis le Quercy et le Cantal. Ussel fut pris au début de l'année. Beaucoup de petites villes et de garnisons au sud du Limousin étaient occupées par les compagnies.

D'une forteresse à Autoire le 14 octobre 1371 les forces de Bertucat, combinées à celles de la Salle, installées à Assier, ont pris Figeac en escaladant les murs, De la Salle fut anobli par la couronne anglaise et, le même jour, fut désigné seigneur de Figeac. Il pilla 50.000 francs en or et il vendit la ville au roi pour 120.000 francs de plus, tenant toujours la ville jusqu'à ce que l'argent fut versé en août 1373.

Le réveil des routiers par la couronne anglaise

|

En décembre 1373, lors de sa chevauchée de Calais à Bordeaux, Jean de Gand et son armée se sont arrêtés pendant trois semaines dans la vallée de la Corrèze. La ville de Tulle n'a opposé qu'une résistance superficielle et Brive a ouvert ses portes et a accepté la garnison anglaise volontairement.

Les capitaines gascons Bernard de la Salle et Bertucat d'Albret ont unis leurs forces à celles de la couronne anglaise à Brive. Bernard fut nommé capitaine pour le roi d'Angleterre dans le Limousin et c'est de là que ses compagnies ont occupé des forteresses en Auvergne et en Quercy qui sont devenus les centres d'activités routières pendant les deux décennies suivantes.

|

|

C'est à Brive en décembre 1373 que Jean de Gand entre en contact avec la cour de Guillaume Roger, vicomte de Turenne, frère du pape et son principal conseiller politique, afin d'ouvrir la voie pour le congrès de Bruges. Brive est la seul récompense qui échut à Jean de Gand en 1373, mais les forces françaises à Toulouse commandées par le duc de Bourbon ont pris la route et le 22 juillet 1374 et ils sont arrivés devant Brive qui ne fut défendue que par ses citoyens et une garnison anglaise de 50 hommes. Les forces françaises ont attaqué la ville par deux côtés, ont franchis les murs et se sont répandus dans les rues. La garnison a fui à la tour de Saint-Martin, mais elle a été prise d'assaut et exterminée. Les consuls ont tous été décapités à côté de la porte par laquelle ils avaient admis les Anglais seulement huit mois avant. |

Bernard Douat, capitaine de Montvalent

En 1374, Du Guesclin, connétable de France, a libéré Martel des Anglais, mais la ville continuait à souffrir de la présence de l'ennemi tout autour.

Bernard Douat, capitaine des routiers de Montvalent, a demandé aux consuls les clefs de la ville. Douat fut invité à se rendre à Martel avec dix hommes où ils furent logés dans la Raymondie. Pour conclure les négociations un grand dîner lui fut donné par les magistrats municipaux, un grand saumon qui coûtait deux sous fut servi, arrosé d'une barrique de vin à 40 sous.

Il fut convenu que Douat devrait recevoir ses patis et en échange il laisserait la ville tranquille. Donc tous les six mois il a reçu 30 charges de froment, 30 de vin vieux, 60 francs d'argent, 30 livres de cire et dix main de papier, ainsi que 20 sous pour chacun des quatre consuls de Montvalent. Gluck rapporte que cela fut payé à partir de 1375 jusqu'à ce que le seigneur de Cavagnac chassa les routiers des environs en 1399. (25)

En mars 1375 les Français et les Anglais ont accepté d'ouvrir des négociations à Bruges. Le pape Grégoire XI a désigné son frère Guillaume Roger, vicomte de Turenne et leur cousin Guillaume Lestrange, évêque de Carpentras, comme ses agents. Charles Quint envoya son frère, Philippe Le Hardi, duc de Bourgogne, et Edouard III d'Angleterre a désigné son fils Jean de Gand. La trêve qui durait jusqu'à avril 1377 fut l'un des résultats de la conférence.

En 1376, Bertucat envoyait des raids en Quercy, dirigés par ses lieutenants Bernard Douat et Noli Barbe. Douat s'empara de la forteresse du marquis de Cardaillac, près de Balaguier d'Olt, à proximité de Figeac, et captura Belcastel (entre Rodez et Villefranche).

En 1377, Bernard Douat, avec 600 hommes, commandait au moins 700 autres routiers en garnison aux forteresses isolées de Sarrazac, Carennac, Cazillac, Vayrac, Creysse, Belcastel, Pinsac, Bourzolles et La Mothe-Fénelon, depuis laquelle il continuait d'assiéger Souillac et Martel.

En 1378, comme le Quercy était presque vidé de sa population et qu'il ne restait plus rien à recolter, les compagnies l'abandonnèrent pour le Rouergue, le Gévaudan, le Limousin et la Haute-Auvergne. Il est dit de l'Auvergne que, en 1379, elle ... "fut réduite à un tel état de pauvreté et de misère que ses bastides et châteaux ne purent plus être défendu. Ces lieux sont si mal habités et si faibles que toute force importante pourrait les vaincre. Deux tiers du pays est abandonné et le reste sera bientôt dans le même état." Les malheureux paysans ont fui l'Auvergne pour le causse calcaire du Quercy désert et ont occupé les villages abandonnés et des fermes.

En 1376, Bertucat envoyait des raids en Quercy, dirigés par ses lieutenants Bernard Douat et Noli Barbe. Douat s'empara de la forteresse du marquis de Cardaillac, près de Balaguier d'Olt, à proximité de Figeac, et captura Belcastel (entre Rodez et Villefranche).

En 1377, Bernard Douat, avec 600 hommes, commandait au moins 700 autres routiers en garnison aux forteresses isolées de Sarrazac, Carennac, Cazillac, Vayrac, Creysse, Belcastel, Pinsac, Bourzolles et La Mothe-Fénelon, depuis laquelle il continuait d'assiéger Souillac et Martel.

En 1378, comme le Quercy était presque vidé de sa population et qu'il ne restait plus rien à recolter, les compagnies l'abandonnèrent pour le Rouergue, le Gévaudan, le Limousin et la Haute-Auvergne. Il est dit de l'Auvergne que, en 1379, elle ... "fut réduite à un tel état de pauvreté et de misère que ses bastides et châteaux ne purent plus être défendu. Ces lieux sont si mal habités et si faibles que toute force importante pourrait les vaincre. Deux tiers du pays est abandonné et le reste sera bientôt dans le même état." Les malheureux paysans ont fui l'Auvergne pour le causse calcaire du Quercy désert et ont occupé les villages abandonnés et des fermes.

Rétablissement des garnisons routières

Le règlement de la guerre de Comminges et le traité entre la Castille et la Navarre, qui ont eu lieu presque simultanément en mars 1379, a libéré un grand nombre de bandes vagabondes de soldats. Elles ont acquis un impressionnant chef en Bertucat d'Albret qui a rapidement pris le dessus des compagnies gasconnes, y compris la plupart des garnisons routières en Quercy, commandées par ses lieutenants de longue date, ainsi que Carlat et ses dépendances, fondées par son ancien frère d'armes Bernard de la Salle.

A cette époque Carlat est devenu une plaque tournante de l'opération routière, réoccupée par les compagnies d'Arnaud Garcie, le bouc Caupenne, le 6 octobre 1380, probablement sous la direction de Bertucat.

A cette époque Carlat est devenu une plaque tournante de l'opération routière, réoccupée par les compagnies d'Arnaud Garcie, le bouc Caupenne, le 6 octobre 1380, probablement sous la direction de Bertucat.

À la fin de 1379 Bertucat prit les choses en main et conduit un groupement de compagnies sur une campagne de pillage au sud de la France, qui a duré six mois. Ils occupèrent six villes fortifiées près de Béziers et Narbonne avant de se replier vers l'Auvergne en saisissant Montferrand en route.

En avril 1380 Chalusset, dans le Limousin, fut occupée par Perrot de Fontans, surnommé le Béarnais. Chalusset est devenue la plus grande garnison routière en France avec 500 hommes d'armes. La garnison pouvait déployer jusqu'à 300 cavaliers sur un seul raid. Mérigot Marches, le compagnon d'armes de Perrot s'est établi en 1380 à l'hôtel le Roc de la Borde en Auvergne afin de prolonger les opérations en bas Limousin et au grand couloir de la Dordogne.

En automne 1380 une nouvelle vague de compagnies, montant des vallées depuis l'ouest, a envahi le Massif Central. Ils ont repris des forteresses et des châteaux comme bases pour des conquêtes et des pillages de la région. Le 6 octobre 1380 Carlat fut réoccupé par son ancien commandant routier, Garcie-Arnaud, bâtard de Caupenne.

Le manque de ressources financières forçait les Anglais à utiliser avec avantage des compagnies. Au printemps 1381 Bertucat d'Albret se rendit en Angleterre pour négocier avec Jean de Gand et les ministres de la couronne. En contrepartie de l'acceptation des revendications de Bertucat concernant les territoires dans le Bordelais occupés par les Français, Bertucat se vit accorder un chapelet de villes et de châteaux stratégiques en basse Dordogne, à la condition qu'il les ait capturés. Empruntant lourdement pour financer cette opération commerciale, il retourna en Gascogne début 1382 d'où il lança une nouvelle série de pillages à travers le sud de la France, soutenu par ses lieutenants, Noli Barbe et Bernard Douat.

Bertucat à Londres

Bertucat n'était pas étranger à la cour d'Angleterre. Au cours de la révolte paysanne de 1381, Sir Robert Knollys s'est trouvé dans sa maison à Seething Lane près de la tour de Londres avec Bertucat, gardant son trésor avec au moins 120 hommes armés. Lorsque la rumeur se répandit à travers Londres que le roi Richard II avait été attaqué par 20.000 paysans réunis à Smithfield, les deux hommes ont quitté leurs maisons et y sont allés, armés et équipés pour la bataille. Ils furent parmi les premiers à arriver, accompagnés des hommes qui démontèrent et se rangèrent en ordre de bataille. Knollys et Bertucat ont soutenu qu'ils devraient combattre les paysans et les tuer, mais le roi refusa. Le chef de la révolte, Wat Tyler, fut abattu et tué par le maire de Londres, William Walworth. Les paysans restaient prêts à se battre, mais le roi les calma et les conduisit hors de la ville, mais Knollys et ses hommes attaquèrent et tuèrent beaucoup d'entre eux. En échange de sa volonté, le roi donna à Bertucat la baronnie de Caumont sur Garonne (16).

Suite au retour en France de Bertucat, une nouvelle vague de l'activité routière s'est déclenchée au sud de la France. La plus grande concentration de compagnies fut de dix à quinze garnisons à Carlat. Elles étaient associées étroitement avec les garnisons d'au moins huit châteaux dans la province voisine du Quercy qui avait été occupée par des routiers de Bertucat, commandés par deux de ses lieutenants, Noli Barbe et Bernard Douat. Les capitaines au nord, Perrot de Béarn, Mérigot Marchès et Geoffrey Tête Noire contrôlaient une quarantaine de garnisons. Sur une plus petite échelle, il y avait probablement cinquante ou soixante garnisons en activité dans les provinces limitrophes de la Gascogne, dans le Périgord, l'Agenais et la Saintonge.

Bertucat d'Albret n'a jamais achevé son plan de conquête. Il est mort en septembre 1383. Son successeur était Ramonet de Sort, un capitaine routier des Landes.

Vers la fin d'activité routière

En 1387, le comte d'Armagnac, le lieutenant de la France en Languedoc, a convoqué une assemblée des états de l'Auvergne, du Velay, du Gévaudan, du Rouergue et du Quercy, pour chercher des moyens de se débarrasser des routiers. Au lieu d'une solution par la force des armes, ils ont convenu de leur verser 250.000 francs en échange de leur départ. Les routiers ont pris l'argent, mais ils sont restés. Chaque ville et village fut forcé de se réconcilier avec les brigands pour se sauver du pillage au moyen d'un patis payé chaque année. Si l'argent n'était pas réglé, le lieu fut saccagé et brûlé.

En octobre 1389 deux chevaliers du roi d'Angleterre, Sir William Elmham et Sir Richard Craddock, sont venus à Bordeaux pour étudier la meilleure façon d'éliminer les routiers. Ils sont retournés à Londres en février 1390 accompagné par Bernard Douat. Le parlement siégeait à Westminster et la Gascogne était l'élément principal des dernières séances.

Craddock est retourné le 3 mars 1390 portant des lettres, sous le sceau privé du roi, adressées à chacun des principaux capitaines, leur ordonnant de renoncer à leurs forteresses ou être désavoués comme des traîtres et des rebelles. Le texte de ces documents fut délibérément conçue pour empêcher les destinataires de prétendre à une guerre légitime si jamais ils tombaient dans les mains des Français.

La dispute avec Ramonet de Sort en Quercy fut résolue et quelques garnisons en Rouergue se sont rendues en juin 1390. Six semaines plus tard certaines des plus grandes compagnies du Quercy en faisaient autant. En juillet 1390 toutes les grandes compagnies de Quercy furent rachetées par le Comte d'Armagnac et un grand nombre d'entre elles périrent pendant sa campagne militaire en Italie. Le dernier des capitaines gascons à résister, Perot de Béarn, essayait de tenir jusqu'en janvier 1393 où il a finalement vendu le château de Chalusset (ou Chalucet) aux Etats du Limousin.

En octobre 1389 deux chevaliers du roi d'Angleterre, Sir William Elmham et Sir Richard Craddock, sont venus à Bordeaux pour étudier la meilleure façon d'éliminer les routiers. Ils sont retournés à Londres en février 1390 accompagné par Bernard Douat. Le parlement siégeait à Westminster et la Gascogne était l'élément principal des dernières séances.

Craddock est retourné le 3 mars 1390 portant des lettres, sous le sceau privé du roi, adressées à chacun des principaux capitaines, leur ordonnant de renoncer à leurs forteresses ou être désavoués comme des traîtres et des rebelles. Le texte de ces documents fut délibérément conçue pour empêcher les destinataires de prétendre à une guerre légitime si jamais ils tombaient dans les mains des Français.

La dispute avec Ramonet de Sort en Quercy fut résolue et quelques garnisons en Rouergue se sont rendues en juin 1390. Six semaines plus tard certaines des plus grandes compagnies du Quercy en faisaient autant. En juillet 1390 toutes les grandes compagnies de Quercy furent rachetées par le Comte d'Armagnac et un grand nombre d'entre elles périrent pendant sa campagne militaire en Italie. Le dernier des capitaines gascons à résister, Perot de Béarn, essayait de tenir jusqu'en janvier 1393 où il a finalement vendu le château de Chalusset (ou Chalucet) aux Etats du Limousin.

En 1407, Charles VI a imposé un lourd impôt sur tout le royaume pour la poursuite de la guerre contre les Anglais. Mais le Quercy était totalement incapable de payer à cause de la destruction et du dépeuplement provoqué par la guerre.

En 1450, l'influence anglaise a fortement diminué dans le Quercy et la Guyenne. La couronne française a repris Bordeaux en 1451 et la défaite finale dans le sud était celle de Castillon en 1453.

Les nobles gascons

Quelques barons et seigneurs du sud ne valaient pas mieux que les routiers. Ils se sont alliés aux Plantagenêt ou aux Valois au gré de leurs intérêts. Par exemple, le sieur de Pons s'est allié aux Français suite à une dispute avec sa femme, qui soutenait les Anglais. La noblesse locale aidait les routiers, et les routiers aidaient les nobles dans leurs querelles privées.

"Tels sont les Gascons : ils sont très instables, mais ils préfèrent les Anglais aux Français, parce que la guerre contre la France est la plus fructueuse, et c'est la cause de leur choix." (24)

Le Livre de Vie de Bergerac (21), à la date du 5 avril 1381, évoque Bertucat d'Albret comme "loyalement français". Mais sa loyauté ne dura qu'un instant. Un extrait de Froissart sur les Gascons mérite d'être cité. Après avoir donné une liste des villes et des châteaux de la Garonne et de la Dordogne, il dit :

"Certains d'entre eux étant anglais, d'autres français, ils poursuivaient une guerre les uns contre les autres. Pendant trente ans les Gascons n'ont jamais été régulièrement fidèle à un seul seigneur. J'ai noté les mots du seigneur d'Albret. Un chevalier de Bretagne s'informa de sa santé, et lui demanda comment il a réussi à se maintenir fidèle aux français. Il répondit : "Dieu merci, ma santé est bonne, mais j'avais davantage d'argent et d'hommes quand je faisait la guerre pour le roi d'Angleterre que je possède maintenant; car, chaque fois qu'on est parti en recherche d'aventure nous ne manquions jamais de rencontrer quelques riches marchands de Toulouse, de Condom, de la Réole ou de Bergerac, dont on applique une pression, et l'expérience nous a fait sentir gai et débonnaire, mais maintenant tout ça touche à sa fin."

"Tels sont les Gascons : ils sont très instables, mais ils préfèrent les Anglais aux Français, parce que la guerre contre la France est la plus fructueuse, et c'est la cause de leur choix." (24)

Le Livre de Vie de Bergerac (21), à la date du 5 avril 1381, évoque Bertucat d'Albret comme "loyalement français". Mais sa loyauté ne dura qu'un instant. Un extrait de Froissart sur les Gascons mérite d'être cité. Après avoir donné une liste des villes et des châteaux de la Garonne et de la Dordogne, il dit :

"Certains d'entre eux étant anglais, d'autres français, ils poursuivaient une guerre les uns contre les autres. Pendant trente ans les Gascons n'ont jamais été régulièrement fidèle à un seul seigneur. J'ai noté les mots du seigneur d'Albret. Un chevalier de Bretagne s'informa de sa santé, et lui demanda comment il a réussi à se maintenir fidèle aux français. Il répondit : "Dieu merci, ma santé est bonne, mais j'avais davantage d'argent et d'hommes quand je faisait la guerre pour le roi d'Angleterre que je possède maintenant; car, chaque fois qu'on est parti en recherche d'aventure nous ne manquions jamais de rencontrer quelques riches marchands de Toulouse, de Condom, de la Réole ou de Bergerac, dont on applique une pression, et l'expérience nous a fait sentir gai et débonnaire, mais maintenant tout ça touche à sa fin."

Post-scriptum: L'âge de la chevalerie

Selon S. Baring-Gould (16):

"Froissart peint la chevalerie de son temps dans les couleurs les plus vives, et ils ne nous permet de voir que des petites touches des ténèbres. Qui a payé pour les accoutrements des cavaliers? Qui étaient les véritables victimes des incessantes guerres ? De qui venait la rançon du roi Jean et de la noblesse prises à Crécy et à Poitiers ? Le paysan. Les prisonniers autorisés à retourner en liberté conditionnelle sont venus à leur territoire pour recueillir les sommes exigées pour leur libération, et le paysan a dû les trouver. Il avait ses vaches, sa charrue et sa charrette. Elles lui ont été confisquées; Il ne s'est retrouvé qu'avec du maïs pour semer son champ. Il savait comment il allait être exploité, et il cacha le précieux grain qui devait faire du pain pour sa femme et ses enfants. Le seigneur essaya de lui arracher le secret de l'endroit où il l'avait caché. Il a exposé les pieds nus de l'homme devant le feu; il le chargea de chaînes. Mais le paysan portait le feu et le fer plutôt que de révéler la cachette."

"Froissart peint la chevalerie de son temps dans les couleurs les plus vives, et ils ne nous permet de voir que des petites touches des ténèbres. Qui a payé pour les accoutrements des cavaliers? Qui étaient les véritables victimes des incessantes guerres ? De qui venait la rançon du roi Jean et de la noblesse prises à Crécy et à Poitiers ? Le paysan. Les prisonniers autorisés à retourner en liberté conditionnelle sont venus à leur territoire pour recueillir les sommes exigées pour leur libération, et le paysan a dû les trouver. Il avait ses vaches, sa charrue et sa charrette. Elles lui ont été confisquées; Il ne s'est retrouvé qu'avec du maïs pour semer son champ. Il savait comment il allait être exploité, et il cacha le précieux grain qui devait faire du pain pour sa femme et ses enfants. Le seigneur essaya de lui arracher le secret de l'endroit où il l'avait caché. Il a exposé les pieds nus de l'homme devant le feu; il le chargea de chaînes. Mais le paysan portait le feu et le fer plutôt que de révéler la cachette."

|

Jules Michelet : un récit du seigneur dans la première moitié du XVe siècle : "Le seigneur ne revisitait ses terres qu'à la tête de ses soldats pour extorquer de l'argent par la violence. Il descendit sur eux comme un orage de grêle. Tous se cachèrent à son approche. L'alarme résonna à travers ses terres. C'était le sauve-qui-peut. Le seigneur n'est plus un vrai seigneur; C'est un capitaine brutal, barbare, à peine un chrétien. Un écorcheur est le vrai nom pour un tel homme, ruinant ce qui était déjà en ruines, arrachant la chemise sur le dos de celui qui en avait une; s'il n'avait que sa peau, il fut écorché. Ce serait une erreur de croire que ce n'était que les capitaines des écorcheurs, les bâtards, les seigneurs sans une seigneurie, qui se montraient si féroce. Les princes dans ces guerres atroces avaient acquis un goût étrange pour le sang. Que peut-on dire quand on voit Jean de Ligny, de la maison de Luxembourg, exercer son neveu, le comte de Saint-Pol, un enfant de quinze ans, en massacrant ceux qui ont fui. Ils ont traité leurs frères de la même manière que leurs ennemis. Pour plus de sécurité - mieux vaut être un ennemi qu'un proche. Le comte d'Harcourt a gardé son père prisonnier toute sa vie. La comtesse de Foix a empoisonné sa sœur. Le sire de Gial a empoisonné sa femme. Le duc de Bretagne fit mourir son frère de faim, et cela publiquement; des passants ont entendu avec un frisson une voix plaider un peu de pain. Un soir, le 10 janvier, le comte Adolphe de Gueldre a pris son vieux père de son lit, l'a traîné pieds nus dans la neige pendant cinq lieues et l'a jeté finalement dans un fossé. C'était la même chose dans toutes les grandes familles de l'époque, dans celles des Pays-Bas, dans celles de Bar, Verdun, Armagnac, etc. Les Anglais avaient disparu, mais la France se tuait toute seule." |

Glossaire

Bouc ou burc : Bâtard.

Capitulaire : Texte législatif, administratif, religieux, etc.

Cartulaire : Recueil d'actes fixant l'histoire et les titres d'une seigneurie laïque ou ecclésiastique émanant du souverain et divisé en petits paragraphes.

Châtellenie : Territoire d'une juridiction subordonnée à un château.

Chevauchée : Expédition militaire, offensive ou répressive, ayant un but déterminé ou localisé; le service de chevauchée dû par les vassaux ou les communautés à leur seigneur était souvent limité par la coutume à un seul jour.

Comté : Ressort du comte, il n'a plus de limites fixes ensuite.

Courtil : Jardin entouré de murs, littéralement : jardin dans la cour.

Féodalité : Régime politique et social reposant sur le fief.

Fief : Bien donné au vassal par le seigneur en échange de la fidélité et du service.

Francien : Dialecte de langue d'oïl parlé au Moyen Âge en Île-de-France et dans l'Orléanais. Cette langue de la cour des rois de France deviendra le français.

Hommage : Rituel par lequel un homme libre devient vassal d'un seigneur. Partie essentielle des rites de l'entrée en vassalité. Consiste, pour le futur vassal, à mettre ses mains jointes dans celle de celui qui, ce faisant, devient son seigneur, peut être accompagné d'un baiser.

Jacquerie : Insurrection rurale du Beauvaisis (mai-juin 1358), causée par la misère qui sévissait à l'époque. La révolte s'étendit en Basse Normandie, dans le Ponthieu, et en Picardie.

Lige : Forme d'hommage préférentiel, l'emportant sur l'hommage simple ou plan.

Oïl : Au Moyen Age, le terme signifiait "oui" dans des régions situées au Nord de la Loire. La langue d'oïl était la langue de cette région. Elle comportait plusieurs parlers ou dialectes: le picard, le bourguignon, l'anglo-normand, le francien.

Paréage (ou pariage) : Partage d'une juridiction et de droits seigneuriaux entre deux autorités.

Patis : un espèce d'accord (ou racket) en vertu duquel les habitants d'une ville s'interdisaient tout acte d'hostilité et consentaient même des fournitures à l'amiable de vivres et d'approvisionnements aux compagnies pendant la guerre de Cent Ans.

Repaire : Habitation noble, maison forte, dépourvue de droits seigneuriaux et spécialement de droits de justice.

Routier : Mercenaires, guerriers.

Seigneurie: Ensemble des droits du seigneur. Sénéchaussée : Circonscription, juridiction.

Services : Prestations en travail et versements en nature de toutes sortes, dûs par les paysans à leur seigneur.

Vassalité : Contrat unissant un seigneur et un vassal.

Vicairie, Viguerie : Désigne à l'époque carolingienne le siège administratif d'un fonctionnaire impérial puis devient avec l'effritement du pouvoir royal le siège d'une petite seigneurie sous domination du viguier.

Villa franche : Exploitation agricole libre de tout droit coutumier.

Capitulaire : Texte législatif, administratif, religieux, etc.

Cartulaire : Recueil d'actes fixant l'histoire et les titres d'une seigneurie laïque ou ecclésiastique émanant du souverain et divisé en petits paragraphes.

Châtellenie : Territoire d'une juridiction subordonnée à un château.

Chevauchée : Expédition militaire, offensive ou répressive, ayant un but déterminé ou localisé; le service de chevauchée dû par les vassaux ou les communautés à leur seigneur était souvent limité par la coutume à un seul jour.

Comté : Ressort du comte, il n'a plus de limites fixes ensuite.

Courtil : Jardin entouré de murs, littéralement : jardin dans la cour.

Féodalité : Régime politique et social reposant sur le fief.

Fief : Bien donné au vassal par le seigneur en échange de la fidélité et du service.

Francien : Dialecte de langue d'oïl parlé au Moyen Âge en Île-de-France et dans l'Orléanais. Cette langue de la cour des rois de France deviendra le français.

Hommage : Rituel par lequel un homme libre devient vassal d'un seigneur. Partie essentielle des rites de l'entrée en vassalité. Consiste, pour le futur vassal, à mettre ses mains jointes dans celle de celui qui, ce faisant, devient son seigneur, peut être accompagné d'un baiser.

Jacquerie : Insurrection rurale du Beauvaisis (mai-juin 1358), causée par la misère qui sévissait à l'époque. La révolte s'étendit en Basse Normandie, dans le Ponthieu, et en Picardie.

Lige : Forme d'hommage préférentiel, l'emportant sur l'hommage simple ou plan.

Oïl : Au Moyen Age, le terme signifiait "oui" dans des régions situées au Nord de la Loire. La langue d'oïl était la langue de cette région. Elle comportait plusieurs parlers ou dialectes: le picard, le bourguignon, l'anglo-normand, le francien.

Paréage (ou pariage) : Partage d'une juridiction et de droits seigneuriaux entre deux autorités.

Patis : un espèce d'accord (ou racket) en vertu duquel les habitants d'une ville s'interdisaient tout acte d'hostilité et consentaient même des fournitures à l'amiable de vivres et d'approvisionnements aux compagnies pendant la guerre de Cent Ans.

Repaire : Habitation noble, maison forte, dépourvue de droits seigneuriaux et spécialement de droits de justice.

Routier : Mercenaires, guerriers.

Seigneurie: Ensemble des droits du seigneur. Sénéchaussée : Circonscription, juridiction.

Services : Prestations en travail et versements en nature de toutes sortes, dûs par les paysans à leur seigneur.

Vassalité : Contrat unissant un seigneur et un vassal.

Vicairie, Viguerie : Désigne à l'époque carolingienne le siège administratif d'un fonctionnaire impérial puis devient avec l'effritement du pouvoir royal le siège d'une petite seigneurie sous domination du viguier.

Villa franche : Exploitation agricole libre de tout droit coutumier.

Bibliographie

1. CLARY Abbé Dictionnaire des paroisses du diocèse de Cahors, Cahors, Imp. Tardy, 1986, 301 p., p. 203-204.

2. LACABANE Léon, Bibliothèque de l'école des chartes. 1861, tome 22. pp. 97-122.

3. Baluze, Histor. Tulel., p. 168, 183, 204, 559, 601, 605 et 719. 2.

4. LACROIX, Series et acta episc. Cadurc, p. 71, n° 73. 109

5. SUMPTION Jonathan, Trial by Fire : The Hundred Years War II, Faber and Faber

6. JUILLET Jacques, Templiers et Hospitaliers en Quercy : Les Commanderies, Editions du Laquet

7. Notes bibliographiques. In: Revue d'histoire de l'Église de France. Tome N°45, 1923. pp. 551-568.

8. Site web du Patrimoine en Midi-Pyrénées

9. DELPON J.-A., Statistique du département du Lot, Paris-Cahors, 1831, t. 1, p. 529-530.

10. FOWLER Kenneth, The Age of Plantagenet and Valois, Exeter Books NY, ISBN 0-89673-046-8

11. FOWLER Kenneth, Medieval Mercenaries : Volume 1 The great Companies, Blackwell Publishers, ISBN 0-631-15886-3

12. BOURDIER Robert, Creysse : NOTRE RIVIERE AU FIL DE L'EAU : La Dordogne, mars 2005

13. GUELY Marguerite, SARRAZAC, L’HÔPITAL- SAINT- JEAN

14. GUELY Marguerite, L'ORIGINE DE MARTEL

15. Guillaume LACOSTE, Histoire générale de la province de Quercy. Tome 2. publ. par les soins de MM. L. Combarieu et F. Cangardel

16. BARING-GOULD Sabine, Cliff Castles and Cave Dwellings of Europe 1911 - Broché - Illustré (11 janvier 2004)

17. http://en.wikisource.org/wiki/Cliff_Castles_and_Cave_Dwellings_of_Europe/Chapter_III and Lacoste, Histoire de Quercy, Cahors, 1883

18. FROISSART Jean, Chronicles, traduction BRERETON Geoffrey, Penguin, ISBN 978-0-14-044200-7.

19. FLANDIN-BLETY P., Trahison ou pacification ? À propos d’une rémission de 1389, La «France anglaise » au Moyen-Âge, Actes du 111e congrès national des Sociétés Savantes de France à Poitiers, Paris, 1988.

20. LUCE Siméon, Chroniques de Jean Froissart, La Société de l'histoire de France, Kessinger Publishing, ISBN 9781160341066.

21. THOYR Johan, Le livre de vie ; 1379-1382 ; Bergerac, au coeur de la guerre de Cent Ans 1379-1382, Federop, EAN13 : 9782857921417

22. Séance du 27 février 1908. In: Bulletin de la Société préhistorique française. 1908, tome 5, N. 2. pp. 65-87.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1908_num_5_2_11589

23. CLOTTES Jean, Le Lot Préhistorique, Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1969

24. SUMPTION Jonathan, Divided Houses : The Hundred Years War III, Faber and Faber 2009, ISBN 9780571138975

25. Album Historique de Département du Lot, J.B. Gluck, Paris 1852, reprinted Laffitte Reprints Marseille 1977.

26. SUMPTION Jonathan, Trial by Battle : The Hundred Years War I, Faber and Faber 1990, ISBN 9780571200955

27. BARLOW Frank, Thomas Becket, University of California Press, ISBN-13 : 978-0-520-07175-9

2. LACABANE Léon, Bibliothèque de l'école des chartes. 1861, tome 22. pp. 97-122.

3. Baluze, Histor. Tulel., p. 168, 183, 204, 559, 601, 605 et 719. 2.

4. LACROIX, Series et acta episc. Cadurc, p. 71, n° 73. 109

5. SUMPTION Jonathan, Trial by Fire : The Hundred Years War II, Faber and Faber

6. JUILLET Jacques, Templiers et Hospitaliers en Quercy : Les Commanderies, Editions du Laquet

7. Notes bibliographiques. In: Revue d'histoire de l'Église de France. Tome N°45, 1923. pp. 551-568.

8. Site web du Patrimoine en Midi-Pyrénées

9. DELPON J.-A., Statistique du département du Lot, Paris-Cahors, 1831, t. 1, p. 529-530.

10. FOWLER Kenneth, The Age of Plantagenet and Valois, Exeter Books NY, ISBN 0-89673-046-8

11. FOWLER Kenneth, Medieval Mercenaries : Volume 1 The great Companies, Blackwell Publishers, ISBN 0-631-15886-3

12. BOURDIER Robert, Creysse : NOTRE RIVIERE AU FIL DE L'EAU : La Dordogne, mars 2005

13. GUELY Marguerite, SARRAZAC, L’HÔPITAL- SAINT- JEAN

14. GUELY Marguerite, L'ORIGINE DE MARTEL

15. Guillaume LACOSTE, Histoire générale de la province de Quercy. Tome 2. publ. par les soins de MM. L. Combarieu et F. Cangardel

16. BARING-GOULD Sabine, Cliff Castles and Cave Dwellings of Europe 1911 - Broché - Illustré (11 janvier 2004)

17. http://en.wikisource.org/wiki/Cliff_Castles_and_Cave_Dwellings_of_Europe/Chapter_III and Lacoste, Histoire de Quercy, Cahors, 1883

18. FROISSART Jean, Chronicles, traduction BRERETON Geoffrey, Penguin, ISBN 978-0-14-044200-7.

19. FLANDIN-BLETY P., Trahison ou pacification ? À propos d’une rémission de 1389, La «France anglaise » au Moyen-Âge, Actes du 111e congrès national des Sociétés Savantes de France à Poitiers, Paris, 1988.

20. LUCE Siméon, Chroniques de Jean Froissart, La Société de l'histoire de France, Kessinger Publishing, ISBN 9781160341066.

21. THOYR Johan, Le livre de vie ; 1379-1382 ; Bergerac, au coeur de la guerre de Cent Ans 1379-1382, Federop, EAN13 : 9782857921417

22. Séance du 27 février 1908. In: Bulletin de la Société préhistorique française. 1908, tome 5, N. 2. pp. 65-87.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1908_num_5_2_11589

23. CLOTTES Jean, Le Lot Préhistorique, Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1969

24. SUMPTION Jonathan, Divided Houses : The Hundred Years War III, Faber and Faber 2009, ISBN 9780571138975

25. Album Historique de Département du Lot, J.B. Gluck, Paris 1852, reprinted Laffitte Reprints Marseille 1977.

26. SUMPTION Jonathan, Trial by Battle : The Hundred Years War I, Faber and Faber 1990, ISBN 9780571200955

27. BARLOW Frank, Thomas Becket, University of California Press, ISBN-13 : 978-0-520-07175-9